2025年8月1日、東京都内の民泊宿泊施設で、日本全国のカードゲームファンを震撼させる事件が発生しました。その名も「ポケカ散乱驚惑事件」。

発信者は民泊オーナーの「マコ」氏。SNSに投稿された写真には、屋内中に散らばった数千枚のカード、開封済みの箱、そして生活ごみの山…

小さな投稿から始まったこの事件は、瞬く間にSNSで拡散し、社会的な議論へと発展。

本記事では、この事件の核心に迫るとともに、民泊業界が直面する課題や今後の展望についても深掘りしていきます!

🎨 ヤバすぎる光景!「ポケカ回射場」と化した民泊の実態を完全再現

「これは映画のワンシーン?」とSNSで拡散された衝撃写真。

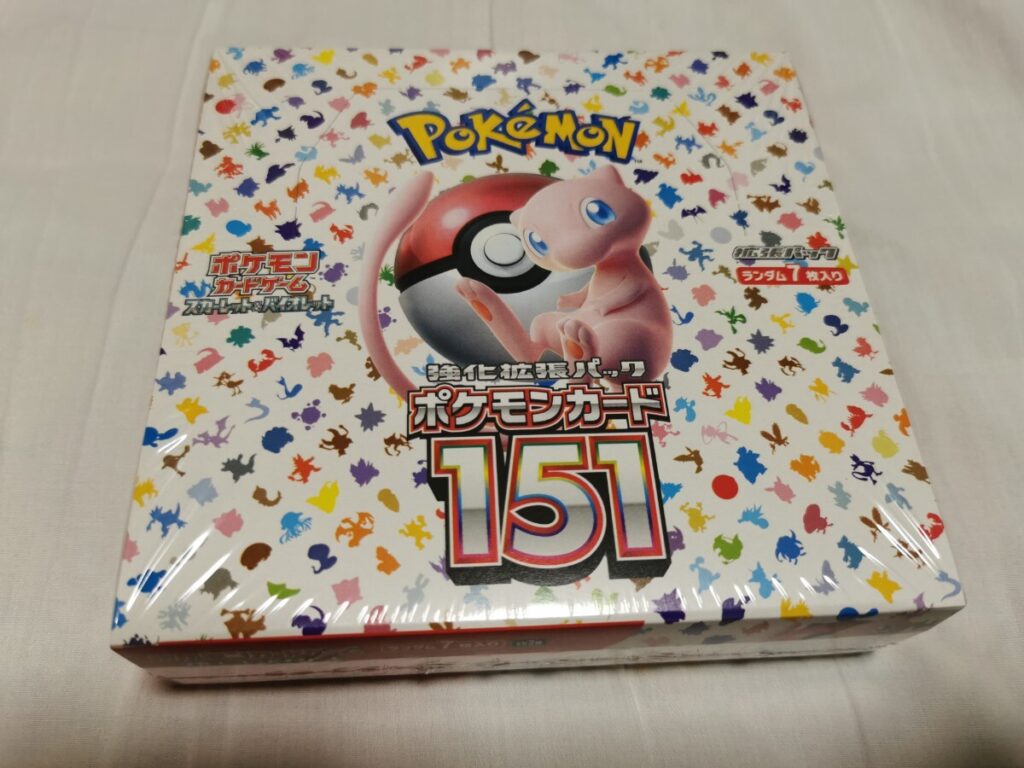

事件現場となった民泊には、2025年7月末に発売されたばかりのポケモンカードゲームの新シリーズ「メガブレイブ」と「メガシンフォニア」のパックが、100ボックス以上も開封された状態で散乱していました。

1ボックスあたり約5,400円、計算すれば少なくとも50万円相当のカードが床に無造作に投げ出されていたというのです。

さらに、カードだけでなく、開封済みの包装紙、おにぎりのパッケージ、タバコの吸い殻、ペットボトルといった生活ゴミも散らばっており、部屋はまさに“戦場”と化していました。

掃除を担当したスタッフによると、「清掃に倍以上の時間がかかった。ここまで荒れた状態は初めて」との証言も。写真には、踏みつぶされたカードや濡れて使い物にならなくなったパックなど、ファンでなくても胸を痛める光景が広がっていました。

この“回射場化”した民泊は、国内外のネットメディアでも取り上げられ、大きな社会問題として認識されつつあります。

🚫 怒り爆発!SNSに潰れ込むファンたちの悲鳴と絶望

この事件が拡散されると、ポケカファンを中心にSNSは怒りと落胆の声で埋め尽くされました。

「こんな悪用のために抽選応募してたのか…」 「子供にポケカを買ってあげるのに毎週並んでたのに、こんな扱いされてるなんて…」

といった悲痛なコメントが相次ぎました。特に、発売直後で全国的に品薄状態だったこともあり、「本当に欲しかった人の手に届かず、転売や投棄に回された」という実情に、多くの人が憤りを覚えたのです。

また、開封されたカードの中身を確認し、高額なレアカードだけ抜き取り、それ以外は廃棄したと見られる点についても批判が殺到。

これは「テンバイヤー(転売業者)による業務的な開封と選別」であり、「民泊がその作業場として悪用された」とする指摘も多数寄せられました。

一部では「ポケカの回収ボランティアを呼びかけたい」「子供に配るチャリティーに使えなかったのか」など、建設的な意見も出始めており、単なる炎上では終わらない社会的反応を見せています。

📊 なぜこうなった?背景にある“構造的問題”を深掘り!

この事件の背景には、いくつもの根深い問題が潜んでいます。

❌ 民泊施設のセキュリティとルールの脆弱さ

多くの民泊は無人チェックイン・セルフサービス方式が増えており、利用者の行動をリアルタイムで監視する手段がありません。

今回のようなケースでは、何が行われていたかを事後でしか知ることができず、オーナー側も被害者という構造に陥ります。

💸 テンバイヤー組織による“戦略的悪用”

カード転売に精通したグループが、複数人で民泊を貸し切り、高額カードの選別・抜き取り作業を集中して行うという“作業場化”が行われている可能性があります。

こうした集団はチェックイン時の身元情報も最低限にとどまり、現地で証拠が残らないよう行動するため、追跡が非常に困難です。

📱 SNSの拡散力と“バズ狙い文化”の影響

今回の事件がここまで注目されたのは、「ビジュアルの強烈さ」「炎上しやすいテーマ」「誰もが共感する憤り」が揃っていたからです。

しかし、同時に「バズらせれば勝ち」「話題にすれば許される」といったSNSの風潮が、行動をエスカレートさせる一因にもなっているという側面もあります。

この事件は、単なる「迷惑行為」ではなく、民泊という仕組みそのものが抱えるリスクや、現代社会の倫理的課題をも浮き彫りにしています。

🧩 法と制度から見る「構造的問題」の核心とは?

この事件の根幹には、制度的な“穴”が潜んでいます。特に以下の3点が法的な観点から注目されます:

① 民泊営業における身元確認の法的限界

現行の住宅宿泊事業法では、民泊業者には「宿泊者の本人確認義務」が課されていますが、実際にはパスポートの画像提出やQRコード読み取りなど形式的な確認に留まっているケースが大多数。

一時的な利用者である外国人観光客に関しては、トラブル後の追跡が難しいという運用上の問題があります。

② 損害補償請求の現実的ハードル

民泊オーナーが損害を被った場合、宿泊者への損害請求が可能ではありますが、相手が国外在住だった場合、国際的な法的請求は実質的に困難。

また、仲介業者(Airbnb等)の補償制度も金額制限があり、今回のような大規模損害には十分ではありません。

③ 転売規制の“グレーゾーン”

転売行為そのものは違法ではなく、規制対象となるのは「不正競争防止法」や「チケット不正転売禁止法」などに限定されます。

トレカの開封・抜き取り・投棄に関しては、いずれの法律にも直接抵触しないため、明確な規制手段がないという現状があります。

✏️ 行政や業界団体はどう動く?3つの想定シナリオで未来を読む!

この事件を受け、行政・民泊プラットフォーム・カード業界団体それぞれが取るであろう動きには複数のシナリオが考えられます。

【シナリオ①】観光庁と自治体の“デポジット義務化”案

想定:観光庁と東京都が共同で「短期民泊における高額デポジット制度導入」のガイドラインを打ち出す。

内容:利用時に一律5万円〜10万円の保証金を預かり、損壊や汚損があった場合は即時差し引き対応。外国人旅行者に向けては旅行代理店・宿泊予約時点での告知を義務化。

【シナリオ②】カードゲーム業界団体の「利用注意啓発キャンペーン」

想定:株式会社ポケモンを中心とした業界団体が、トレーディングカードの「節度ある取り扱い」を呼びかける動画・SNS広告キャンペーンを展開。

内容:子供への教育用パンフレット、店舗への啓発ポスター、YouTuberとのコラボ動画など、多面的な啓発活動を推進。

【シナリオ③】Airbnb等が「ブラックリスト共有制度」導入へ

想定:主要民泊プラットフォームが連携し、迷惑行為を行ったユーザーの情報を匿名で共有する取り組みをスタート。

内容:一定回数以上のトラブル報告があったユーザーは「自動ブロック」対象とし、再登録時の審査を厳格化。将来的には、ホテル業界とも連携した「宿泊者信用スコア制度」導入も視野に。

🎤 関係者コメント風インタビュー:現場の声に耳を傾ける

🧹 清掃業者・五十嵐さん(仮名)

「現場に入った瞬間、正直“やられた”と思いました。あれは清掃じゃなくて災害復旧です。ポケカが濡れて張りついて、床材が傷んでました」

🏠 民泊オーナー・マコさん

「うちの物件はレビューも良かったし、ファミリー層中心だったんです。まさか転売目的の開封作業所に使われるとは…。泣きたいです」

🎒 小学生の親・佐藤さん(仮名)

「子どもと一緒に抽選販売に毎週並んでました。なのに、こんなふうに廃棄されるなら、いっそ販売方法を見直して欲しい」

💼 トレカ販売店 店主・田辺さん

「事件以来、お客さんの会話でも“あの民泊の話”が出てきます。カードの価値はモノとしての希少性だけじゃなく、思い出や信頼にもあるんですよ」

🧭 まとめ:この事件が突きつけた“日本の民泊と消費文化の現在地”

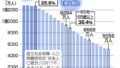

出典 anabuki-m.jp

今回の「ポケカ散乱民泊事件」は、単なる“モラルの欠如”や“外国人観光客の非常識”といった単発的な問題に矮小化できる話ではありません。浮かび上がってきたのは、次のような複合的で構造的な課題です。

✅ 民泊制度の限界とセキュリティの不備

- 民泊における本人確認の“形式化”と、実効性の薄い損害請求制度

- 高額デポジットや身元管理に関する制度設計の遅れ

- 利用目的や宿泊態度の事前把握が不可能に近い現実

✅ 消費文化の“歪み”とトレカ転売のグレーゾーン

- 商品価値を“投資対象”としか見ない一部の転売屋の存在

- トレーディングカードが「文化」から「収益商品」へと変質する危険

- 規制の不在によって起きる“開封・投棄・放棄”という無価値化の加速

✅ 業界・行政・ユーザーそれぞれの“次の一手”が問われる

- 行政:宿泊施設の制度改革と損害補填の実効性ある仕組み化

- プラットフォーム:迷惑ユーザーのブラックリスト制度や信用スコア導入

- 業界団体:啓発活動とカード販売方式の再検討

- ユーザー:モラルだけでなく“購入と使用の責任”を再確認する意識

🔮 未来の日本観光と民泊の成熟に向けて

日本がインバウンド観光の拡大を目指す中、民泊は今後も不可欠な受け皿となっていくでしょう。だからこそ、「便利で自由」な宿泊スタイルを支える“制度の強化”と“利用者の責任”がセットで求められます。

今回の事件は、ある意味でその「転換点」とも言える出来事でした。

このまま放置すれば、次はあなたの街や施設で同じことが起こるかもしれません。

そうならないためにも、今こそ社会全体で仕組みを再構築する時です。

コメント