◆ 判決の概要:生活保護費減額は「違法」

2025年6月27日、最高裁判所が生活保護費の減額について「違法」とする初の統一判断を下しました。

これは、2013〜2015年に実施された生活保護費の段階的引き下げが、憲法や生活保護法に違反するか否かを問うものでした。

✅ ポイント要約:

- 国の一方的な減額は「合理性を欠く」と判断

- 「健康で文化的な最低限度の生活」を侵す内容

- 全国29都道府県、1000人超が起こした訴訟に影響

◆ なぜ生活保護費が減額されたのか?

当時、政府は「物価下落に対応」と説明していましたが、実際は複合的な背景がありました。

📊 減額の背景を図解で整理

| 原因 | 内容 | 評価・実態 |

|---|---|---|

| ① 物価の下落 | CPI(消費者物価指数)に基づく減額 | 食費・光熱費など生活実感とは乖離あり |

| ② 世論の反発 | 芸能人の親族受給などでバッシング拡大 | 「ズルして得してる」報道が過熱 |

| ③ 財政上の抑制 | 年間3.7兆円の支出を見直す動き | 高齢者や単身世帯の増加で支給額が膨張 |

| ④ 働く層との公平性 | 「働いている人より手取りが高い」論 | 一部の例で全体を判断する“誤解” |

◆ どのように減額されたのか?

2013年8月から3年間で段階的に減額されました。

- 平均的な減額幅:4.78%

- 最大で10%以上削減された世帯も

- 子育て世帯・都市部ほど影響大

📉 減額の推移(モデルケース)

| 年度 | 母子家庭(都内)の生活扶助費 | 減額前との比較 |

|---|---|---|

| 2012年 | 月額154,000円 | ― |

| 2013年 | 月額149,800円 | ▲4,200円 |

| 2014年 | 月額146,000円 | ▲8,000円 |

| 2015年 | 月額139,000円 | ▲15,000円(約9.7%減) |

※家賃扶助などは別途支給されるが、生活扶助費の影響が生活全体に大きく及びます。

◆ 減額による人々への影響とは?

生活保護費の減額は、単なる「数値の話」ではありません。

実際の生活に直結する、深刻な影響が各所に出ています。

🧍♀️ 主な影響内容

| 分野 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 食費 | 肉・野菜を減らす、安価な炭水化物中心に。栄養不足・健康リスク増加。 |

| 光熱費 | エアコンや暖房を使わない、電気代節約で体調悪化も。 |

| 医療 | 通院や処方薬をやめる、受診控え。命に関わるケースも。 |

| 教育 | 給食費・学用品が買えず、行事を欠席。進学断念例も。 |

| 精神面 | 「国に否定された」感覚、孤立、うつ傾向、自殺リスク上昇。 |

◆ 受給者の生の声(実例紹介)

「母子家庭で、子どもの給食費も払えなくなった。申し訳なくて泣いた」

──30代女性(東京都)

「病院に行きたくても、交通費が出せなかった。薬を切らして体調を崩した」

──70代男性(福岡)

「私たちは贅沢してるわけじゃないのに、どうして削られるのか…」

──50代女性(障害者)

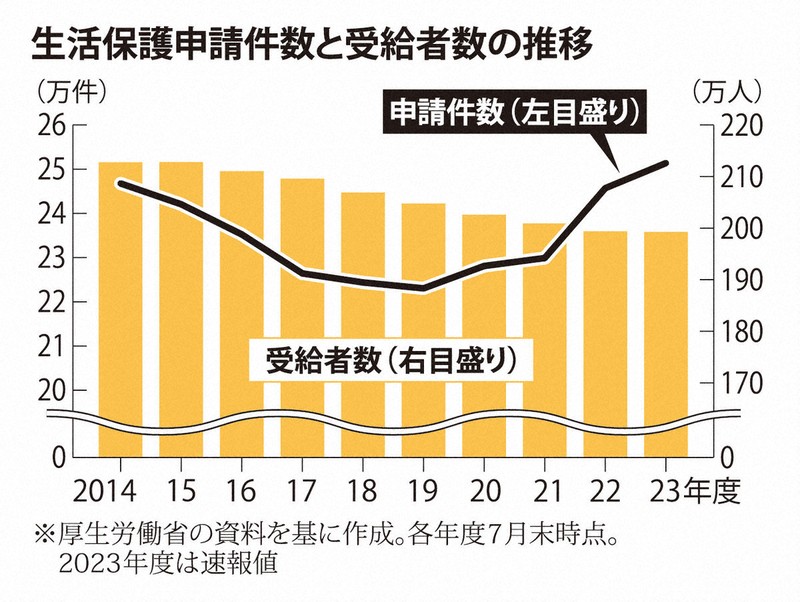

◆ データで見る社会的影響

出典 mainichi.jp

📈 減額後に現れた傾向(統計)

| 指標 | 減額前 | 減額後 | 増減 |

|---|---|---|---|

| フードバンク利用者数 | 約15万人 | 約21万人 | +6万人(40%増) |

| 医療自己中断率 | 約15.3% | 約24.6% | +9.3pt |

| 自治体相談件数(年) | 約32万件 | 約40万件 | +8万件 |

💬 NPO関係者の声:

「減額が決まった頃から、支援を求める人が急増した。生活保護では食べていけない、という現実を目の当たりにした」

◆ 最高裁判決が持つ意味とは?

⚖️ 判決要旨(要約)

「減額は統計に基づくが、生活実態を十分に反映していない」

「国の裁量には限度があり、制度趣旨を逸脱した対応は違法」

✅ つまり…

- 「国の都合」で生活保護の水準を変えてはならない

- 「最低限度の生活」を守るのが生活保護法の目的

- “人間の尊厳”という視点が制度の中心であるべき

◆ 今後の課題と社会への問いかけ

🔄 制度の見直しは不可避

最高裁の判断を受けて、厚労省や自治体は以下のような再検討を迫られています:

- 減額分の補填・返金の可否

- 物価指数の見直し方法

- 支給基準の妥当性評価の手法

🧭 社会に求められる視点

| 誤解 | 正しい認識 |

|---|---|

| 「働かない人がもらっている」 | 働けない・高齢・病気など多様な事情あり |

| 「自分には関係ない」 | 誰でも失職・病気で必要になる可能性がある |

| 「不正受給が多い」 | 実際は不正は全体の0.4%未満(厚労省調査) |

◆ まとめ:生活保護は“支え合い”の仕組み

生活保護制度は、誰かのための“特別な制度”ではありません。

それは、社会が困った人を排除するのではなく、共に支え合う仕組みとして機能するべきものです。

今回の最高裁判決は、「国家の都合で人の尊厳を傷つけてはならない」という、基本的人権に関する強いメッセージでもあります。

💡 私たち一人ひとりが問われています。

「困った時に、国や社会は本当に助けてくれるのか?」

「その仕組みを、守る側になれているか?」

これを他人事で終わらせず、私たちの社会の土台を見つめ直す機会としましょう。

コメント