【はじめに】「職場でひとりぼっち」──そのリアルな実感

出典 dot.asahi.com|

新年度から3カ月。ようやく会社に慣れてきたはずのタイミングで、意外にも多くの若手社員が「職場での孤独感」に悩んでいます。

「誰とも雑談できないまま一日が終わる」

「同僚と仲良くなれない自分が悪いのかと落ち込む」

「先輩は忙しそうで、話しかけるのもためらってしまう」

20代の社会人のうち、およそ**半数近く(47%)**が「職場で孤独を感じている」との調査もあり、この感情はもはや一部の人の悩みではありません。

実はこの「孤独感」、本人のメンタルに影響するだけでなく、企業にとっても見過ごせない大きな問題となりつつあります。

【第1章】なぜ今、若手社員が孤独を感じるのか?

コミュニケーション機会の減少

Z世代(1990年代後半~2000年代前半生まれ)の新入社員たちは、雑談や無駄話が苦手という特徴を持つ一方で、**「ちゃんと向き合ってくれる関係性」**を求めています。

しかし、職場では…

- SlackやTeamsでの短文連絡

- 顔を合わせないオンライン会議

- 個別化された業務フロー

といった「効率重視」の働き方が当たり前となり、気軽な声かけや昼休みの雑談が減ってしまいました。

孤独感の要因(調査結果)

| 孤独を感じる理由(複数回答) | 割合(20代対象) |

|---|---|

| 話しかける相手がいない | 52% |

| 上司や先輩が忙しそうで遠慮する | 47% |

| 雑談の場が少ない | 38% |

| チームで仕事している感じがしない | 34% |

| オンライン勤務で対面機会が少ない | 29% |

【第2章】20代社員のリアルな本音

“気を使いすぎて疲れる”

「相談してもいいのかな?」「話しかけたら迷惑かな?」と常に気を使いながら職場にいることがストレスになっている若手は多いです。結果として、

- 報連相をためらう

- 必要以上に一人で抱え込む

- 何のために働いているのかわからなくなる

といった「やる気の喪失」に陥るのです。

“会社に馴染めない=自分が悪い?”

SNSなどで「会社に溶け込めて楽しくやってる同期」を見かけると、自分だけが置いていかれているような感覚にも陥りやすくなります。

「本当は誰かと昼ご飯行きたいけど、誘い方がわからない」

「職場に“味方”が一人もいない気がする」

こうした感覚が、密かに離職や転職の引き金になります。

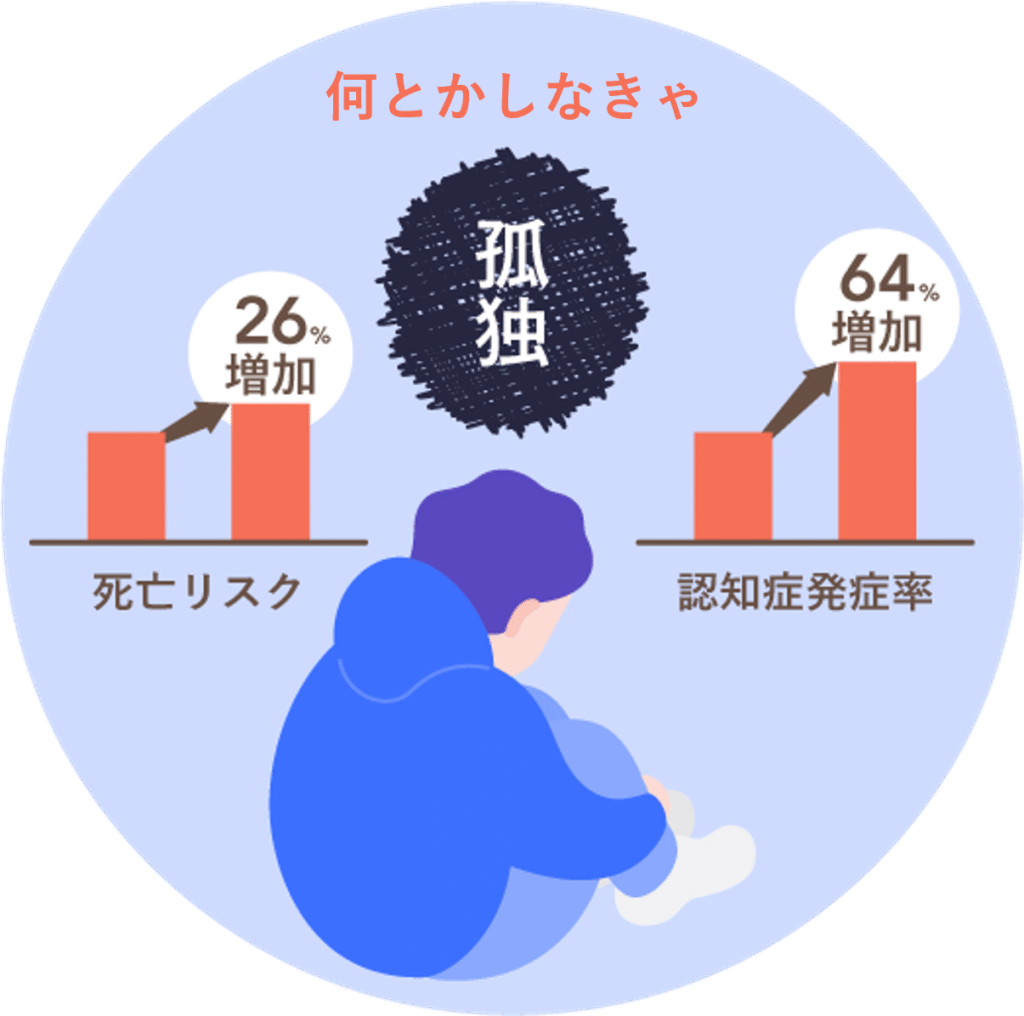

【第3章】孤独の健康リスク──1日15本の喫煙に匹敵?

米国の元厚生長官ヴィヴェック・マーシー氏は、「慢性的な孤独感は1日15本のタバコを吸うのと同じ健康リスクを持つ」と発言しています。

主な影響

- うつ症状

- 睡眠障害

- 免疫力の低下

- 慢性ストレスによる体調不良

精神面だけでなく、長期的には心身の健康にも重大な悪影響を及ぼすのです。

【第4章】40~50代の上司世代の本音と葛藤

40~50代の中堅・ベテラン社員も、「若手の孤独」に無関心なわけではありません。

「話しかけたいけど、うざがられるんじゃ…」

「雑談したいが、セクハラやパワハラと言われそうで怖い」

「昔みたいに“飲みニケーション”が通用しない時代」

このように、世代間の“距離感”に悩んでいるケースも多いのです。

つまり、若手は「話しかけられない」と感じ、上司世代は「話しかけづらい」と思っている──このすれ違いが、孤独の温床になっています。

【第5章】企業ができること:仕組みで“つながり”を生む

メンター制度の導入

若手にとって「一人でも信頼できる先輩」がいることは孤独を防ぐ大きなカギ。直属の上司とは別に、年齢の近い相談役を設けることで、心理的ハードルを下げられます。

朝会・雑談チャットの活用

業務連絡だけでなく、「週末何してた?」などの軽い話題も共有できるチャット文化を促進することが有効です。

管理職研修のアップデート

「成果管理」よりも「感情ケア」が重要になる時代。上司も「話しかけ方」を学び直す必要があります。

【第6章】若手社員ができる小さなアクション

声をかけてみる勇気

最初の一言が怖いのは誰でも同じ。相手も“話しかけられたい”と思っているかもしれません。

「今ってお時間大丈夫ですか?」

「ちょっと相談したいことがあって」

こうした小さな声かけが、距離を一気に縮めます。

社内外に「つながり」を作る

会社内だけでなく、趣味のサークルや勉強会、オンラインコミュニティなど、社外での居場所が自分を支えてくれることもあります。

【おわりに】孤独を“個人の問題”で終わらせない社会に

若手社員が「ひとりぼっち」と感じてしまう背景には、社会の変化やコミュニケーション文化の変質があります。

孤独は「甘え」ではなく、放置すれば**健康と働く意欲を奪う“社会的損失”**にもつながりかねません。

20代の「声にならない声」に気づき、40代・50代の「すれ違い」を減らしていくことが、これからの職場づくりに必要なのではないで

コメント