今回は「ふつうに豊かに暮らせる社会」をテーマに、最新の調査データをもとに詳しく掘り下げてまいります。特に今回は表を多く用いながら、それぞれが示す「生活のリアル」を丁寧に解説していきたいと思います。

📈 足元の生活実感

出典 study-z.net

まずは、日本銀行が公表した生活意識調査から、物価や暮らしに関する人々の実感を見てみましょう。

| 📊 指標 | 📌 結果(2025年6月) |

|---|---|

| 📈 「物価が上がった」と回答 | 96.1% |

| 🔮 「1年後も上がる」と回答 | 85.1% |

| 🏠 「暮らしにゆとりがなくなった」と回答 | 61.0% |

この表から分かるのは、物価上昇を「肌で感じている人」が圧倒的多数であるという事実です。約96%というのは、もはや「ほぼ全員」と言って差し支えない水準です。

スーパーに行くと、野菜や肉、魚、さらには加工食品までもがじわじわと値上がりしていることを実感されているのではないでしょうか。さらに85.1%の人が「これからも上がる」と見ているのは、国民が未来に対しても不安を抱えていることを示しています。

こうした心理は消費を抑制し、経済全体の停滞にもつながりかねません。最後に「暮らしにゆとりがなくなった」と答えた人が6割を超えている点は、日常生活そのものにストレスが積み重なっている状況を映し出しています。

家計の中で余裕がなくなると、レジャーや趣味に使えるお金も減り、精神的なゆとりも奪われてしまうのです。

💰 消費者マインドの低迷

続いて、内閣府の「消費動向調査」を見てみましょう。

| 📊 指標 | 📌 結果(2025年8月) |

| 💳 消費者態度指数 | 34.9(前月比+1.2) |

| 🛋️ 耐久消費財の買い時判断指数 | 28.0 |

| 🔮 物価は「上昇する」との見通し | 93.4% |

この表の数値が意味するのは「人々が財布のひもを固くしている」現実です。消費者態度指数が34.9という低水準にあることは、将来に対する不安が強いことを表しています。

本来なら景気が上向きになれば高額商品や耐久消費財(車、家電、家具など)の購入が活発化するのですが、買い時判断は28.0と極めて低く、「今は買わないほうがいい」と考える人が多いのです。

これは企業の売り上げ低迷につながり、結果的に賃金や雇用環境の改善を遅らせる悪循環を生みます。

また、「物価はさらに上がる」との見通しを93.4%の人が持っていることは、心理的に消費を抑える方向に働きます。つまり、消費マインドの低迷は単に「気分」ではなく、現実に基づいた合理的な判断の結果でもあるのです。

🛒 家計を直撃する物価高

次に注目すべきは、具体的な家計の負担です。みずほリサーチの試算では、2025年度の物価高による家計負担は年間で約8.7万円に上るとされています。

| 🛒 項目 | 📌 年間負担増(推計) |

| 🍞 食料品 | 約+3万円 |

| 🔌 光熱費 | 約+2.5万円 |

| 🧴 その他(交通・日用品など) | 約+3.2万円 |

| 💡 合計 | 約+8.7万円 |

この表を見ると、「毎月数千円規模でじわじわと出費が増えている」ことが分かります。

食料品が年間で3万円も増えているということは、月あたり約2500円。

これは家族4人で外食1回分、あるいは1週間分の食材費に相当します。光熱費の+2.5万円も見逃せません。夏場や冬場には冷暖房を使うためさらに負担が増すのです。

さらに、交通費や日用品といった「避けられない支出」も3万円以上の増加。結果として合計で8.7万円という数字は、ボーナス1回分の半分以上に匹敵します。このような負担が積み重なれば、多くの人が「これ以上は耐えられない」と感じるのも当然です。

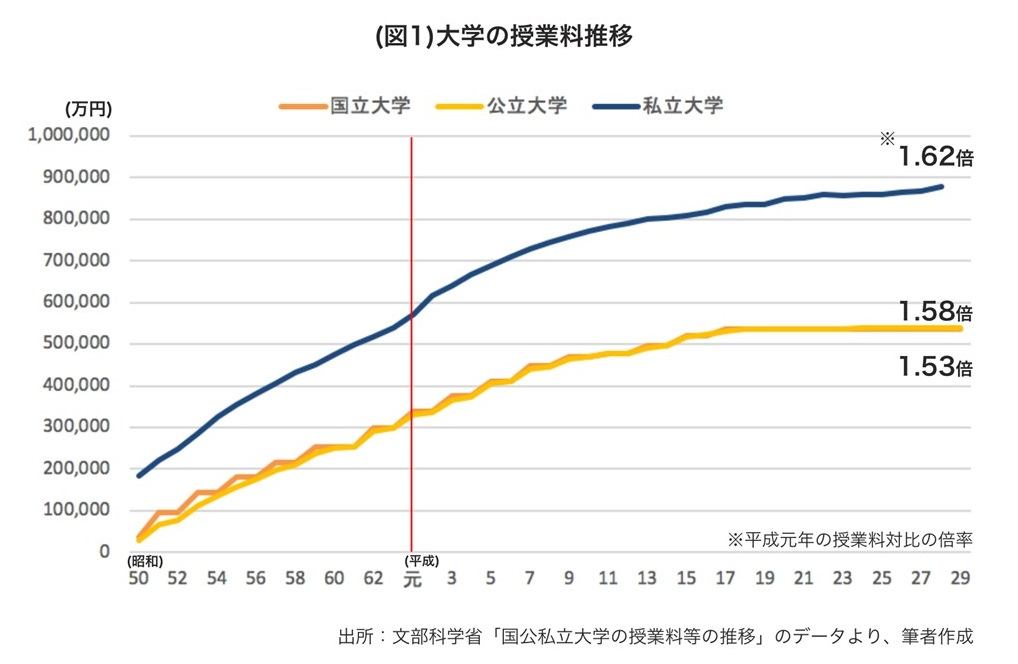

👶 教育費の重圧

教育費については、多くの家庭が重圧を感じています。ソニー生命の調査結果がそれを如実に示しています。

| 👨👩👧 子どもの段階 | 📌 「負担が重い」と回答 |

| 🧒 小学生の親 | 51.2% |

| 👦 中学生の親 | 62.3% |

| 👩🎓 高校生の親 | 70.8% |

| 🎓 大学生等の親 | 77.4% |

この表から読み取れるのは、「子どもが大きくなるほど負担感が増す」という現実です。小学生の時点で半数以上が「重い」と答えており、中学・高校と進むにつれて出費が一気に膨らみます。

特に高校では塾や予備校の費用がかさみ、大学では入学金や授業料に加え、仕送りや生活費の負担も加わります。親にとっては「子どもの教育を削るわけにはいかない」という心理的な縛りもあるため、負担が大きくても支出せざるを得ないのです。

その結果、家計に大きなひずみが生じます。教育は「未来への投資」であると同時に「現在の生活を圧迫する要因」でもあるというジレンマがここにあります。

🏥 医療費と安心の両立

次に医療費に関する人々の不安を見てみましょう。

| 🏥 医療に関する不安 | 📌 割合 |

| 💰 自己負担の重さ | 約65% |

| 🏞️ 地域格差(医師不足など) | 約58% |

| 🔮 制度の将来持続性 | 約72% |

この表から分かるように、医療分野では「3つの不安」が突出しています。

〇第一に「自己負担の重さ」。高齢化に伴い通院回数が増える人も多く、薬代や診察料が重荷になっています。

〇第二に「地域格差」。都市部では医療機関が豊富でも、地方では医師不足が深刻で、専門的な治療を受けにくい状況があります。

〇第三に「制度の将来持続性」。少子高齢化の進行により、将来の医療制度が維持できるのかという不安が7割を超えているのです。

健康は誰にとっても大事な資産であり、それを守る制度が不安定では安心して暮らせません。

🔌 光熱費と生活の安定

次に光熱費を見てみましょう。生活に欠かせない電気・ガス・水道は、家計の固定費として重くのしかかります。

| 🔋 項目 | 📌 傾向 |

| ⚡ 電気料金 | 前年度比で+8%前後の上昇 |

| 🔥 ガス料金 | LNG価格の影響で不安定 |

| 💧 水道料金 | 老朽化設備更新による上昇傾向 |

電気料金が前年度比で8%も上昇しているというのは驚きです。

家庭の電気代は冷暖房や家電の使用に直結しているため、節約しようとしても限界があります。

ガス料金もLNG(液化天然ガス)の国際価格に左右されるため、家庭ではどうにもならない部分です。

水道料金も、インフラの老朽化が背景にあるため、全国的に上昇が避けられない状況です。こうした光熱費の増加は「生活を切り詰める努力」では解決できないため、政策的な支援や料金体系の見直しが不可欠です。

🧑🤝🧑 人々が求める安心とは?

ここまで見てきたデータを整理すると、人々の望む「安心」の中身が浮かび上がってきます。

| 🌟 ニーズ | 📌 具体的な期待 |

| 📉 物価安定 | 食料品・光熱費の的確な価格抑制 |

| 💵 実質所得の改善 | 賃上げ、税・社会保険料の軽減 |

| 🎓 教育費負担の軽減 | 奨学金拡充、入学時支援 |

| 🏥 医療費の安心 | 高額療養費制度の簡素化と周知 |

| 📲 手続きの簡素化 | 申請レス給付、マイナンバー活用 |

表にあるように、人々が求めるのは単なる「お金の支援」ではありません。

物価が安定している安心感、収入がしっかりと増えていく見通し、教育や医療にかかる費用の予測可能性、そして行政手続きがスムーズに進む利便性。

これらがそろうことで、人々は将来に対する安心を持つことができます。

言い換えれば、「支援の金額」だけでなく、「仕組みの安定性」と「手続きのしやすさ」が生活満足度を大きく左右しているのです。

🚀 政策に期待するもの

これまでの表を踏まえて、人々が望んでいる政策を改めて整理すると次のようになります。

- 必需品インフレ対策:食料や光熱費のように生活直撃する分野への的確な価格抑制。例えば電気料金の補助や食料品への消費税軽減などが考えられます。

- 実質所得の底上げ:最低賃金の引上げと同時に、税や社会保険料の軽減によって可処分所得を増やすこと。単なる「賃上げ」だけでは不十分で、手取りの改善が重要です。

- 教育費の「谷」対策:入学金や受験料など、集中してかかる時期に支援を行う仕組み。これがあれば多くの家庭が「教育をあきらめる」ことを防げます。

- 医療費の予見可能性:高額療養費制度を分かりやすくし、誰でも簡単に利用できるようにする。これにより「医療費がどこまで膨らむかわからない」という不安が減ります。

- デジタル行政の活用:申請の手間を省き、自動的に給付や控除が行われる仕組み。これによって「制度はあるけれど使われていない」というミスマッチを減らせます。

🌟 結びにかえて

出典 51miz.com

「ふつうに暮らせる日本」を取り戻すために必要なのは、一時的な給付金だけではありません。物価の安定、収入の改善、教育や医療の安心、行政手続きの効率化。この4つの柱がそろうことで、人々の生活に本当の意味での豊かさが戻ってきます。

今回ご紹介した表やデータは、単なる数字ではなく、私たち一人ひとりの生活の実感そのものを映し出しています。これからの政策に期待しつつ、社会全体で「誰もが安心できる暮らし」を実現していくことが求められているのです。

コメント