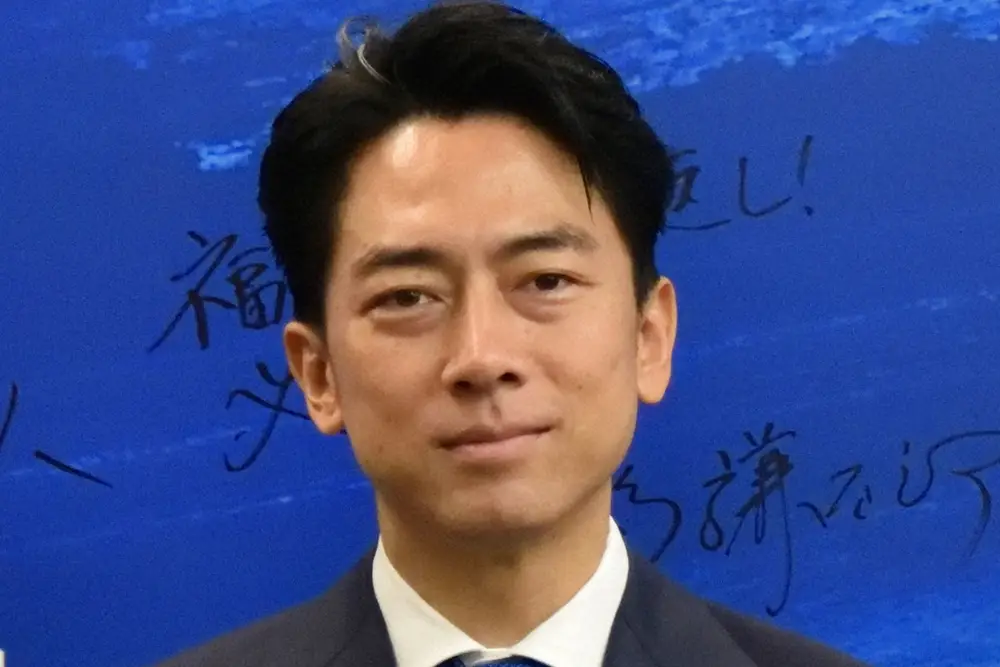

小泉進次郎農林水産大臣が自民党総裁選の公約に掲げる「2030年度までに平均賃金を100万円上げる」という目標。非常にインパクトのある数字ですが、果たして本当に実現できるのでしょうか?その実現可能性や課題を詳しく分析しました。

📊 前提データ(平均年収・就業者数・GDPなど)

まずは基本データを確認しておきましょう。

- 現在の平均年収:約458万円(国税庁統計)

- 就業者数:約6,781万人(2024年平均)

- 名目GDP:約615.9兆円(2024年度)

- 業種別平均年収(doda調べ):製造481万円、小売・飲食366万円、医療・福祉417万円、建設441万円、情報通信460万円 など

- 主な産業別就業者数:製造1,046万人、小売1,045万人、医療福祉922万人、宿泊飲食407万人、建設477万人、情報通信292万人

これらをもとに「1人あたり年収を100万円引き上げる」と仮定し、産業別の影響を試算しました。

🏭 産業別シミュレーション(+100万円/人のコスト試算)

| 産業 | 就業者数 | 年間追加コスト | GDP比 | 賃金上昇率 |

|---|---|---|---|---|

| 製造業 | 1,046万人 | 約10.46兆円 | 1.7% | +20.8% |

| 卸売・小売業 | 1,045万人 | 約10.45兆円 | 1.7% | +27.3% |

| 医療・福祉 | 922万人 | 約9.22兆円 | 1.5% | +24.0% |

| 宿泊・飲食 | 407万人 | 約4.07兆円 | 0.7% | +27.3% |

| 建設業 | 477万人 | 約4.77兆円 | 0.8% | +22.7% |

| 情報通信 | 292万人 | 約2.92兆円 | 0.5% | +21.7% |

この6産業だけで 約42兆円 の追加コスト。全産業を対象にすると、既に試算した通り 約67.8兆円(GDPの11%相当) に達します。これは国家予算の約6割に匹敵する巨額であり、単に「企業努力」で賄える水準を超えています。

🔍 見えてきた課題とポイント

- 低賃金産業ほどインパクト大

小売・飲食や医療・福祉では+100万円が20〜30%の上昇率に相当。生活改善効果は抜群ですが、薄利で運営する中小企業にとっては死活問題です。 - 産業ごとの企業体力差

製造や情報通信は利益率や価格転嫁余地があり、賃上げを吸収できる可能性があります。一方で、宿泊・飲食はコロナ禍からの回復途上であり、コスト増をそのまま価格に転嫁すると需要減につながりかねません。 - 政策対応の産業別設計が必須

- 小売・宿泊・飲食:補助金や社会保険料の軽減策で下支え

- 医療・福祉:診療報酬や介護報酬に公費を投入し賃上げ原資を確保

- 製造・情報通信:DX投資、研究開発減税で生産性を強化

- 物価上昇リスク

賃金上昇が即物価上昇につながれば「実質賃金アップ」になりません。特に食料・光熱費の値上げが続くなかで、生活者が実感できる賃上げにするには物価対策が不可欠です。

📢 SNSで人々が知りたいこと・不安なこと

SNS上では「期待」と「不安」が交錯しています。実際の声をまとめると以下のようになります。

- 「正社員だけ?非正規も含まれるの?」

- 「どの企業がどうやって100万円も払えるの?」

- 「結局、税金で穴埋めするんでしょ?」

- 「賃上げしても物価が上がったら意味ないのでは?」

- 「過去の政治家の賃上げ公約と何が違うの?」

つまり、人々が一番知りたいのは「対象の範囲」と「実現の仕組み」です。期待感はあるものの、曖昧なビジョンのままでは信頼を得にくいのが現状です。

🛠️ 実現への政策オプション

では、どのような政策が現実的なのでしょうか。

- 段階的な引き上げ:一気に100万円ではなく、数年かけて段階的に賃上げ

- 産業別支援強化:飲食・小売には補助金、価格転嫁ルールを整備

- 非正規雇用の底上げ:最低賃金の地域差是正や社会保険適用拡大

- 国内投資拡大:掲げられている135兆円の投資を成長分野に集中させ、生産性向上につなげる

- 税制インセンティブ:賃上げ企業への法人税減税や保険料軽減措置

- 生活コスト対策:ガソリン、光熱費、食品など生活必需品価格の安定化

これらを複合的に実施することで初めて「持続可能な賃上げ」が可能になります。

🎯 まとめ:賃金100万円アップを現実にするには?

「平均賃金を100万円アップ」という公約は、全体で 年67.8兆円 という巨額の追加コストを意味します。これは国家経済の11%規模に相当し、産業や企業の体力だけでは賄いきれません。だからこそ、

- 段階的に時間をかけて上げること

- 産業ごとに異なる政策支援を行うこと

- 実質賃金を確保するため物価抑制を並行すること

が不可欠です。

「誰の賃金を、どのような負担で上げるのか」。この問いに具体的に答えられるかどうかが、公約の実効性を左右します。単なる数字の約束ではなく、現実的な制度設計と国民が納得できるストーリーが求められています。

コメント