近年、子どものスマートフォン利用時間の増加は大きな社会問題となっています。深夜までSNSやゲームを利用することで睡眠不足や学力低下、さらには依存傾向が懸念されています。その一方で、スマートフォンは学習やコミュニケーションに欠かせない存在であり、単純に「禁止」するのではなく「適切な使い方」を模索することが重要です。

以下では、愛知県の事例を中心に、全国の取り組みや教育現場での教材・アプリの活用状況、効果測定の結果について深掘りして紹介します。

📱 スマホ所有率と利用時間

- 所有率:2024年8月の調査によると、5歳から17歳の子どもの47.9%がスマートフォンを所有しています。

- 利用時間:同調査では、1週間あたりの平均利用時間が20時間19分に達しており、特に中高生ではSNSや動画視聴、ゲームなどの利用が多く見られます。

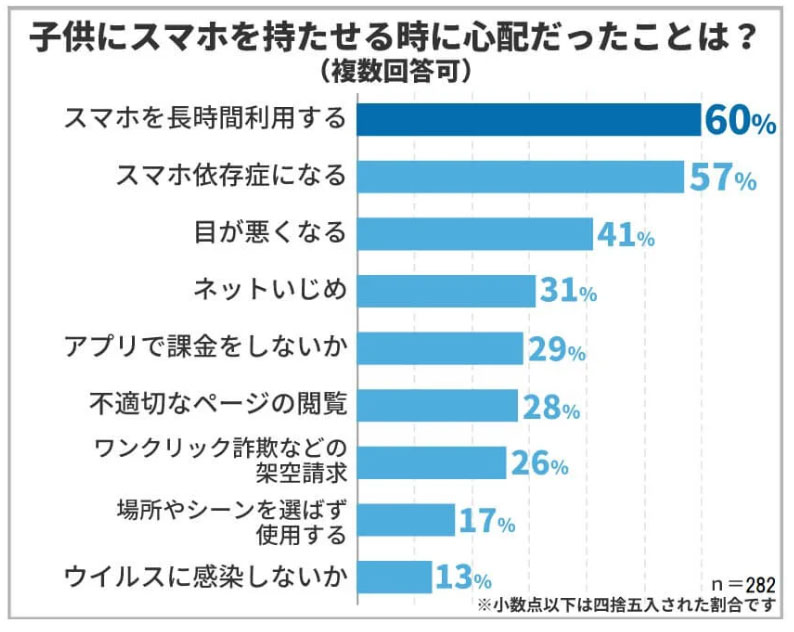

🧠 親の懸念とリスク認識

親が子どものスマートフォン所有に対して抱く主な懸念は以下の通りです:

- スマートフォン依存:48.2%

- 視力の低下:43.5%

- いじめや友人間のトラブル:35.6%

- 学力の低下:34.3%

- 犯罪への巻き込まれ:31.3%

- 歩きスマホやながらスマホ:30.0%

これらのリスクは、子どもがスマートフォンを所有することで増加する可能性があるとされています。

🛡️ 利用ルールと家庭の取り組み

多くの家庭では、子どものスマートフォン利用に関して以下のようなルールを設けています:

- 利用時間の制限:最も多く、1日あたりの利用時間を制限するルールが設けられています。

- 課金や有料アプリの禁止:アプリ内課金や有料アプリのダウンロードを禁止する家庭が多いです。

- 歩きスマホやながらスマホの禁止:安全面を考慮し、歩きスマホやながらスマホを禁止する家庭も増えています。

また、家庭内でのルール設定やフィルタリングの導入が、子どものインターネットの長時間利用や睡眠不足の経験を減少させる可能性があるとされています。

🌐 SNS利用とリスク

出典 softbank.jp

東京都が実施した調査によると、小学生の約2割がSNSで「知らない人とやりとり」をしていることが明らかになっています。 これは、オンライン上での安全性やプライバシーのリスクを示唆しています。

東京都の調査結果が示すように、小学生でもSNSで見知らぬ相手とやりとりするケースがあることから、オンライン上での安全性やプライバシーの確保が重要です。

🌟 そこで、こどものスマホ利用の愛知県の取り組みを紹介します。

🌟 愛知県の取り組み

出典 fumakilla.jp

名古屋市

- 家庭でのルールとして「夜9時までの利用」を推奨。

- 食卓へのスマホ持ち込み禁止、フィルタリング設定の徹底を推進。

- 学校や地域を通じて保護者・児童への啓発を展開。

刈谷市

- 過去に「21時以降のスマホ禁止」案を提示。

- 即時返信による心理的プレッシャーや深夜トラブルを防止することを目的としたものです。

👉 こうした施策は全国初ではなく、他の自治体でも導入されています。愛知県の特徴は「家庭・学校・地域」を三位一体で巻き込む点にあります。

| 自治体 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 名古屋市 | 夜9時までの利用制限、食卓への持ち込み禁止 | 学校・地域連携による啓発 |

| 刈谷市 | 21時以降禁止案 | 深夜トラブル防止を強調 |

🌏 全国の主な取り組み事例

香川県(ネット・ゲーム依存症対策条例・2020年)

- ゲーム:平日60分、休日90分。

- スマホ利用:中学生以下21時まで、高校生22時まで。

- 効果:利用時間短縮の効果はあったが、依存傾向のある生徒は増加。規制のみでは根本的な解決には至らず、教育的支援の必要性が浮き彫りになっています。

兵庫県多可町(2014年)

- 「夜9時以降SNSやりません運動」を実施。

- PTAや地域を巻き込み、先駆的事例として注目。

- 数値的効果は不明ながら、地域ぐるみでの意識改革に貢献しています。

北海道江別市

- 「えべつスマート4RULES」を策定。

- 子ども自身がルール作成に関与。

- 主体性を尊重するユニークな取り組みで、市全体に浸透しています。

| 自治体 | 内容 | 効果・課題 |

| 香川県 | ゲーム・スマホ利用時間を条例で明記 | 時間短縮効果あり、依存対策は課題 |

| 多可町 | 夜9時以降SNS禁止運動 | 地域意識向上、効果測定はなし |

| 江別市 | 子ども主体の「4RULES」 | 自律性向上、全国的にもユニーク |

🎓 教育現場で活用される教材・アプリ

公的教材

- 文部科学省のリーフレット:「正しいスマホ利用」をテーマに、家庭・学校で活用可能。

- NHK for School:スマホを教育ツールとして活用する動きも進行中。

大学・研究機関の教材

- 和歌山大学:

- 家庭契約書テンプレート:親子でルールを話し合いながら作成。

- カードマッピング:利点とリスクを可視化し、気づきを促す。

- マンガチェックリスト:自己診断形式で楽しく利用可能。

学校の実践例

- 大阪夕陽丘学園高等学校:

- 校外学習でスマホ利用を試験的に許可。

- 生徒自身がルールを策定し、トラブルなく活用。

- 主体的なルール形成が信頼関係の醸成に寄与。

支援アプリ

- Google Digital Wellbeing:使用時間可視化、制限機能搭載。

- Blockin(2025年実証実験):高校生に導入、自律的な利用意識を向上。

| 種別 | 具体例 | 特徴 |

| 公的教材 | 文科省リーフレット、NHK for School | 啓発的・学習的活用 |

| 大学研究教材 | 家庭契約書、カード教材、自己診断マンガ | 気づき・主体性重視 |

| 学校実践 | 大阪夕陽丘学園 | 生徒がルール作成、実践的効果 |

| アプリ | Digital Wellbeing、Blockin | 使用管理・習慣化支援 |

📊 効果測定から見えてきたこと

- 香川県:時間短縮効果は確認されたが、依存傾向の改善は限定的。

- 多可町・江別市:数値的効果は未公表だが、家庭・学校での対話促進効果は高い。

- 教材・アプリ活用:子どもが「自ら考える」きっかけとなり、自律的な習慣形成に効果が期待される。

| 項目 | 成果 | 課題 |

| 香川県条例 | 利用時間短縮 | 依存傾向の改善には至らず |

| 多可町運動 | 地域意識の高まり | 定量的な効果不明 |

| 江別市ルール | 子どもの主体性向上 | 継続的効果の測定が必要 |

| 教材・アプリ | 気づき、自律的習慣形成 | 普及度合いに課題 |

✨ まとめと今後の展望

- 愛知県の取り組みは全国初ではないものの、家庭・学校・地域を巻き込んだ啓発活動として意義深いです。

- 全国的な傾向としては、「規制による強制」よりも「教育的支援」や「子ども主体のルール形成」が重視されています。

- 今後は、自治体・学校・家庭・テクノロジーの連携により、スマートフォンを「禁止対象」ではなく「学びと生活の支援ツール」として位置づけることが求められます。

👉 子どもたちが自らの生活を設計できるよう、大人が適切に支援することが極めて重要です。

コメント