📝はじめに:「夢」が広がるはずの制度なのに…

出典 kvbro.com

秋田県に住む高校1年生、田中広太さん(仮名・15歳)は、中学生の頃に憧れた陸上選手のようになりたいと、私立高校への進学を望んでいました。進学先に選んだのは、全国大会にも出場経験のある私立の強豪校。しかし、彼の夢の前に立ちはだかったのは、**「家計の壁」**でした。

政府は私立高校の授業料を無償化することで、教育の機会均等を目指しています。しかし、広太さんは言います。

「私立無償化で将来の選択肢が広がったとは思えない。結局、通えないなら意味がない。」

この一言には、多くの生徒や家庭が抱える現実の矛盾が詰まっています。本記事では、「私立高校授業料無償化」が本当に機会均等に寄与しているのか、地方と都会、子どもの多い・少ない地域、そして公立高校への影響を含め、徹底的に検証します。

📚 私立高校授業料無償化とは?制度の概要

まず、制度の基礎をおさらいしておきましょう。

政府は2010年代後半から、家庭の所得に応じて私立高校の授業料を軽減または無償化する政策を段階的に導入しました。

たとえば、年収590万円未満程度の世帯では、私立高校の年間授業料(平均約40〜50万円)をほぼ全額補助する自治体も増えています。

東京都や大阪府、福岡県などがこの政策を先行的に実施しており、教育の経済的ハードルを下げる狙いがありました。

✅無償化のメリット

- 経済的理由による進学断念の回避

- 公立・私立の選択肢の公平化

- 私立高校の特色ある教育を活用できる

しかし、「授業料の無償化」だけでは十分ではないという声も増えています。

💸 無償化の“落とし穴”──授業料以外の費用負担

田中広太さんのように、無償化の恩恵を受けるべき生徒であっても、授業料以外の負担によって進学を断念するケースは少なくありません。

🧾 授業料以外にかかる主な費用

| 費用項目 | 金額の目安(年間) | 補助の有無 |

|---|---|---|

| 入学金 | 10〜20万円 | 自治体による(一部) |

| 制服代・体操服 | 8〜15万円 | ほぼ自己負担 |

| 教材費 | 3〜5万円 | 自己負担 |

| 部活動費 | 5〜10万円以上(強豪校で高額) | 自己負担 |

| 寮費・下宿代 | 月5〜8万円×12か月 | 自己負担(ほぼ) |

| 交通費 | 年間10万円前後 | 地域により補助あり |

特に地方では、自宅から私立高校に通うには長距離通学や下宿が必要になり、授業料以外の支出が重くのしかかります。つまり、授業料がゼロになっても、“実際の負担”は軽くなっていないというのが実情です。

🏙 都会と地方で異なる「恩恵の格差」

🌆 都会の場合(東京・大阪・福岡など)

出典 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

- 私立高校の数が多く、アクセスもしやすい。

- 無償化により「学費の壁」が取り払われ、進路選択の自由が広がる。

- 私立高校はICT教育や海外研修、キャリア教育など特色を打ち出し、公立との競争が激化。

👉 結果:無償化が真の選択肢の拡大につながるケースが多い。

🏞 地方の場合(秋田・高知・島根など)

- 私立高校の数が少ない or 通学圏にない。

- 学費がゼロでも、交通費・寮費などで月数万円の出費が発生。

- 家庭の経済事情が厳しく、そもそも私立進学の現実味がない。

👉 結果:制度はあっても“使えない”。都会との教育格差が広がる。

👨👩👧👦 地域人口による影響:子どもの多い地域 vs 少ない地域

👶 子どもの多い地域(首都圏・政令市など)

- 学校数が多く、選択肢が豊富。

- 公私立の競争により、教育サービスの質が上がる傾向。

- 保護者層の意識も高く、積極的に学校選びを行う。

👵 子どもの少ない地域(中山間地・過疎地域)

- 高校の定員が割れやすく、統廃合や再編が進行中。

- 通学の不便さ、交通手段の乏しさが教育機会をさらに狭める。

- 保護者にとっても、進学先選びに選択肢自体がないことが多い。

🏫 公立高校への影響──「無償化」がもたらす副作用

私立高校が授業料無料となったことで、公立高校には以下のような影響が出ています。

📉 1. 志願者の減少と定員割れ

- 都会でも一部の公立校で倍率が1.0未満に

- 特に“中堅以下”の公立校は、私立との競争に不利

東京都では、2024年度入試で定員割れを起こした公立高校が10校を超えた(東京都教育委員会調べ)。

🧑🏫 2. 学校間競争と教育現場の負担増

- 公立高校も特色ある教育や進学実績で対抗する必要がある。

- 教員は授業以外にも学校広報やイベント企画に追われ、負担増。

- 生徒指導より「人気取り」に傾くリスクも。

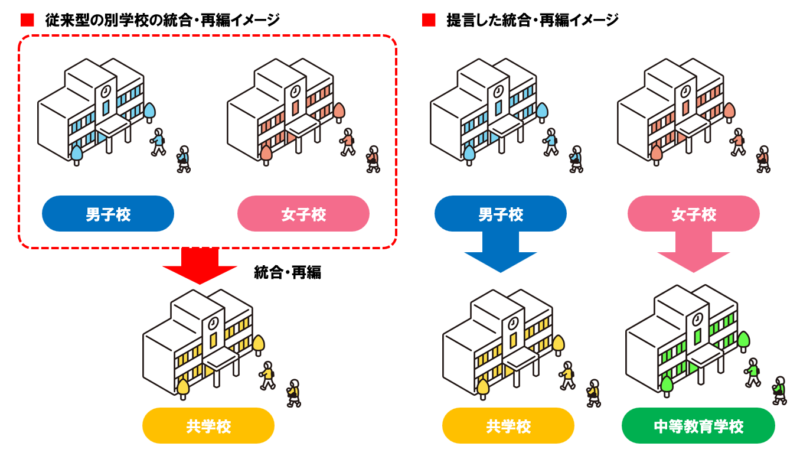

⚠️ 3. 地方で進む統廃合(学校の合併・閉校)

少子化が急激に進む地方では、公立高校の統廃合が加速しています。

- 秋田県:2000年に69校 → 2024年に48校に減少

- 北海道:2023年度に9校の統廃合を実施

- 高知県:県立高校の5校再編を2025年度に予定

このような動きは、教育の効率化を狙う一方で、通学距離の増加・家庭の経済的負担増といった副作用を伴います。

📊 教育格差をどう埋める?──今後求められる政策とは

私立無償化は「教育の機会均等」という理念に基づいていますが、実際には以下のような改善策が必要です。

✅ 提案される主な対策

| 課題 | 必要な対策 |

|---|---|

| 授業料以外の負担 | 交通費・寮費・教材費への補助制度の拡充 |

| 地方の進学環境 | 公立高校のICT教育やサテライト教室の活用 |

| 学校間格差 | 公立高校への予算配分の見直しと魅力ある教育内容の支援 |

| 地域間格差 | 地方交付税による教育機会均等の再配分 |

✏️ おわりに:本当の意味での「選べる教育」へ

田中広太さんのように、「制度はあるけれど活用できない」と感じている家庭は少なくありません。授業料の無償化は出発点にすぎず、本当に必要なのはすべての子どもが「夢」に向かって進める環境の整備です。

都市と地方、富裕層と一般家庭、子どもの多い地域と過疎地域──それぞれが抱える課題に真摯に向き合い、「教育の地域格差」を是正する政策が今、求められています。

コメント