🗳️ はじめに:「政権選択」としての参院選と外国人政策

「事実上の政権選択」とも呼ばれる2025年の参議院選挙。今回は、外国人政策が主要な争点として浮上しています。日本は今、人口減少と高齢化が進み、外国人労働者への依存度が高まっています。その一方で、外国人排斥を叫ぶ極端な主張が一部で台頭し、不安を感じる声も広がっています。

本記事では、外国人労働者の実態や制度の変遷、誤情報の拡散、そして政党ごとのスタンスまで、根拠あるデータと社会背景を踏まえて詳しく解説します。読者の皆さんが「未来の日本をどうするか」を考える材料になれば幸いです。

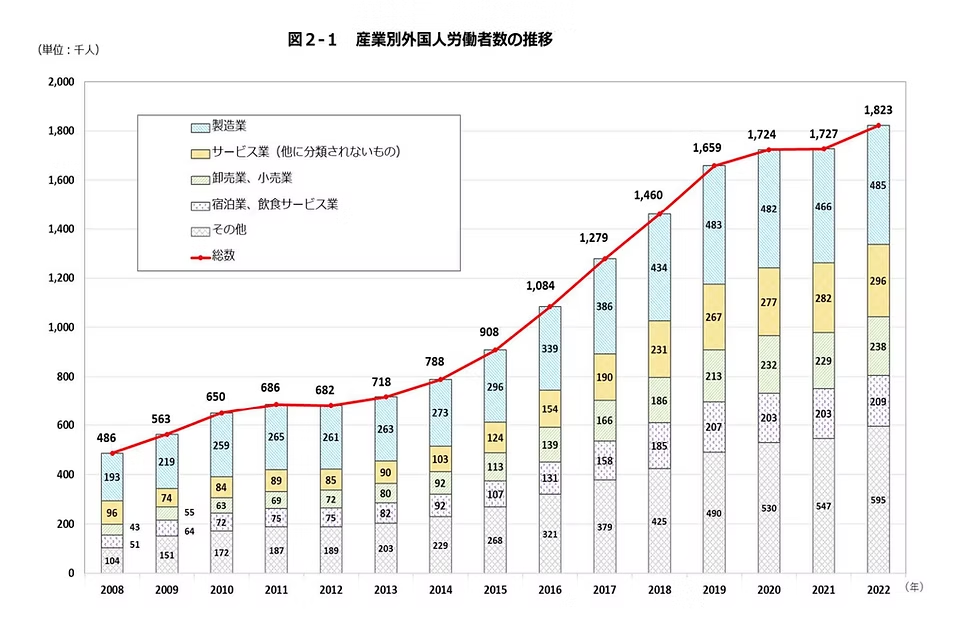

📊 第1章:外国人労働者の実態と推移──受け入れはどこまで進んでいるのか?

厚生労働省によれば、2023年10月末時点で外国人労働者は約204万人。これは過去最多であり、10年前(2013年)の約71万人と比較して実に約2.8倍に増加しています。背景には以下の要因があります。

- 労働力人口の減少

- サービス業・製造業・建設業・農業・介護などでの深刻な人手不足

- 技能実習制度や特定技能制度の受け入れ拡大

外国人労働者の出身国をみると、ベトナム、中国、フィリピン、ネパールが上位を占めます。特にベトナムからの労働者は2015年以降急増し、今では最多を占めています。

さらに注目すべきは特定技能制度の拡大です。2019年の導入以来、着実に受け入れ数は増え、2024年には約18万人に到達しました。これらの制度は、単なる短期労働力の確保だけではなく、日本での定住や永住につながるキャリア形成を視野に入れたものになりつつあります。

🏗️ 第2章:技能実習制度から特定技能制度へ──制度の歴史と課題

🔧 技能実習制度の限界

技能実習制度は1993年に「国際貢献」を掲げて始まりましたが、実態は「低賃金労働力の受け入れ制度」として機能してきました。

- 長時間労働、劣悪な職場環境

- 実習生の失踪、逃亡、自殺

- 受け入れ企業による不正・暴力行為

こうした問題を背景に、国際社会からも批判が高まり、2022年には有識者会議が「制度の廃止」を勧告しました。政府も2024年に制度見直しを正式に発表し、「育成就労制度」への移行を準備中です。

📘 特定技能制度の登場

2019年に導入された特定技能制度は、即戦力として外国人を受け入れる新制度です。対象は14分野で、介護、建設、農業、外食、造船などが含まれます。

- 日本語能力試験や技能評価試験の合格が必要

- 最長5年の在留が可能(分野によっては家族帯同も)

- 受け入れ企業は教育支援・生活支援の提供が義務

この制度は、より質の高い外国人材の受け入れと、労働者の権利保護の両立を目指して設計されています。

🚨 第3章:台頭する“排外的主張”とその拡散メカニズム

2025年の選挙戦では、SNSや動画サイトを通じて「外国人排除」を強く訴える主張が広がっています。一部の候補者や政党が極端な発言を行い、それが切り抜き動画で拡散されることで、真偽不明の情報が一般有権者に届きやすくなっています。

💬 よくある誤解と事実

| 誤解 | 事実 |

|---|---|

| 外国人が生活保護を乱用している | 外国人の生活保護受給者は全体の約1.8%(2023年) |

| 外国人犯罪が急増している | 全体の犯罪率は減少傾向で、外国人による重大犯罪の比率は低い |

| 外国人が日本人の雇用を奪っている | 人手不足の業種に限られており、競合は限定的 |

SNS上の「バズり」は誤情報でも生まれやすいため、情報の出所や根拠を確認する習慣が求められます。

😟 第4章:有権者の「不安」はどこから来るのか?

外国人に対する不安の多くは、実は「差別感情」ではなく「制度的不備による混乱」や「行政支援の不足」によるものです。

🌾 地方部での戸惑い

- 突然、隣のアパートが外国人だらけになった

- 病院やスーパーで外国語が飛び交い、緊張する

- 外国人住民との接し方が分からない

これは、多文化共生の準備が整っていない自治体ほど顕著です。行政が通訳・相談員を十分に配置していないことも課題となっています。

🏙️ 都市部での共生の進展

東京や名古屋、大阪などでは、外国人住民との接点が多く、教育・行政サービスも比較的充実しています。地域の学校では外国籍の子どもへの日本語教育支援が進み、地域ボランティアが定期的に多言語対応の相談窓口を運営しているケースもあります。

地方と都市での「共生成熟度」の差が、不安や誤解の温床になっているのです。

🌍 第5章:他国と比較して見えてくる「日本の遅れ」

🇩🇪 ドイツ:移民統合戦略の成功例

- 移民受け入れ時に職業訓練+語学研修をセットで実施

- 文化理解や社会教育も義務化

- 地域コミュニティへの早期参加を制度化

🇨🇦 カナダ:ポイント制と地方移民制度

- 学歴・職歴・語学力で移民申請者を数値化評価

- 地域別の受け入れニーズを調整する地方プログラム

🇯🇵 日本の課題

- 日本語教育は本人負担で、支援は自治体まかせ

- 行政の多言語対応が進まず、病院や役所での混乱も

- 雇用先に生活支援を任せているため、対応にバラつき

こうした制度設計の不備が、外国人労働者との摩擦を生む構造的要因となっています。

🏛️ 第6章:政党・候補者のスタンス比較

| 政党 | 外国人政策の立場 |

| 自民党 | 管理型の受け入れと制度改革を両立。技能実習制度の廃止と新制度導入を計画 |

| 公明党 | 多文化共生を強く訴え、日本語教育・行政支援に積極的 |

| 立憲民主党 | 入管制度改革と人権重視の姿勢。難民受け入れ拡大も視野に |

| 共産党 | 全面的人権保障と排外主義への対抗を重視 |

| 維新の会 | 経済優先で制度の透明化と効率性を重視 |

| 新興右派政党 | 外国人排除・移民反対を前面に |

候補者によっては、動画・SNSで外国人を敵視する表現を繰り返しているケースもあり、見極めが重要です。

🧠 第7章:外国人政策をどう見るか──有権者としての視点

私たちが投票で問うべきは、以下のような「具体的な政策」への姿勢です。

- 日本語教育の提供体制は?国が予算をつけるべきか?

- 外国人住民への医療・福祉制度の整備は十分か?

- 外国人子女の教育機会は確保されているか?

- 雇用主の責任範囲は?生活支援の義務づけは必要か?

- 多文化共生の啓発は進んでいるか?

選挙戦で耳目を集める「スローガン」ではなく、具体策の有無と実行性を冷静に比較・判断することが重要です。

🔚 おわりに:分断ではなく“共生”という選択肢を

2025年の参院選は、「政権の継続」か「転換」かという構図に加えて、日本社会が「外国人との共生」を受け入れるか、「排斥と孤立」に進むかという価値観の分かれ道にもなっています。

外国人労働者はすでに、日本経済と地域社会にとって不可欠な存在です。彼らが安心して働き、生活できる社会を整えることは、私たち全体の生活の安定にもつながります。

今回の選挙を通じて、「誰かを排除する社会」ではなく、「誰もが尊重される社会」に進めるかが問われています。

コメント