📺 やす子さんがターゲットにされたドッキリ企画とは?

出典 daily.co.jp

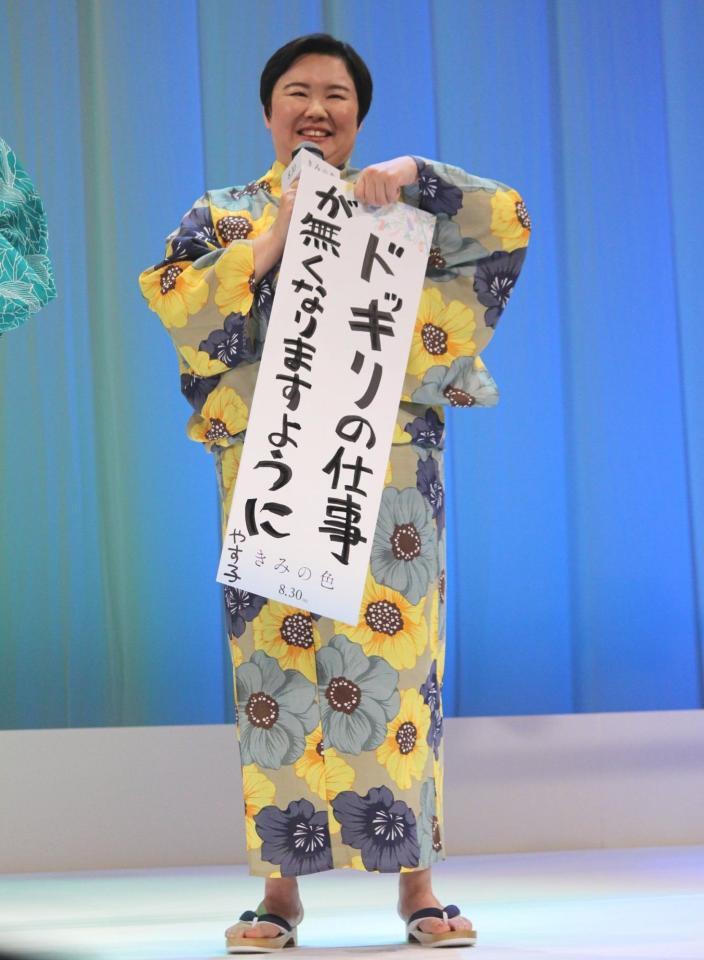

2025年8月2日、フジテレビ系列の人気バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』の2時間スペシャルで、ピン芸人・やす子さんがドッキリのターゲットになりました。彼女が出演した企画は、坂上忍さんから預かった愛犬・ポン太がロケ中に失踪するという“絶体絶命シリーズ”の一環で、スタッフ総勢78名、カメラ45台という大掛かりな体制で実施されたものでした。

ドッキリの内容は、やす子さんが愛犬の不在に気づき、現場でパニックになりながらも必死に探し回るというもの。これまでの彼女のキャラからは想像できないような焦りや怒りの表情が映し出され、視聴者に強烈なインパクトを与える結果となりました。

🗣️ ネット上の反応:三極化する視点

本企画に対するネット上の反応は、擁護、批判、そしてユーモアの3つの傾向に分かれました。

| タイプ | 内容例 |

|---|---|

| ✅擁護派 | 「やす子さんがかわいそう」「精神的に追い詰められている」 |

| ❌批判派 | 「普段のキャラと違う」「ドッキリの域を超えてる」「倫理的にアウト」 |

| 😅ユーモア派 | 「土下座ネタに笑った」「『クソ番組』発言に共感」 |

とりわけ擁護派の声は多く、「やす子さんのキャラに合わない演出」「演出側の配慮不足」といった番組制作への疑問を呈するものが目立ちました。また、「本人がかわいそう」「トラウマになりそう」など、感情移入による共感の声も多く聞かれました。

一方で、やす子さんのこれまでのイメージに反する振る舞い(怒り・取り乱しなど)を見たことで、「あれ?こんな人だったっけ?」と困惑したという声も。これにより、タレントの“イメージ崩壊”リスクが可視化されたとも言えるでしょう。

🧠 他番組のドッキリ炎上事例との比較

出典 fumumu.net

今回の件は、過去のドッキリ番組における炎上事例と多くの共通点があります。以下に代表的な事例とその問題点をまとめます。

| 番組名 | タレント | 内容 | 問題点 |

| めちゃイケ | 哀川翔 | ケーキ爆破で激怒 | ガチ切れ演出、視聴者への恐怖感 |

| 水曜日のダウンタウン | 一般出演者 | 坊主強要・パワハラ的演出 | 倫理的問題・制作側の責任 |

| ドッキリGP(過去) | 動物系多数 | 無理な行動を強制 | 動物虐待疑惑、安全性無視 |

これらの事例と比べても、やす子さんのドッキリは**「心理的負担の強さ」「人間性が試される内容」**という点で、非常にセンシティブな演出だったと言えます。

🧭 現代ドッキリ企画における課題と限界

テレビがSNSと地続きになった現代、ドッキリ番組に求められる“笑い”の基準も変化しています。

■ 出演者キャラクターと整合性の確保

かつてのテレビでは、「普段見せない一面」を引き出す演出が評価されていましたが、今はタレントの“人間性”にまで踏み込む内容が過剰になると、炎上を招きます。特に、やす子さんのように「まじめで優しい」キャラで売れている芸人には、そのイメージを壊さない演出設計が必要です。

■ 精神的負担と倫理面への配慮

演出に伴うプレッシャーや不安が過剰な場合、「エンタメ」の域を超えて“公開パニック”や“テレビいじめ”と受け取られかねません。視聴者の感受性が高まっている今こそ、制作者には細心の注意が求められます。

■ 視聴者との信頼関係の維持

ネットで瞬時に感想が拡散される現代、番組は「誰が見ても納得できる筋道」が重要です。驚きや笑いを提供するだけでなく、「これは必要だった演出か?」と視聴者が自問したときに納得できる構造が求められています。

■ 事後の誠実なフォローアップ

謝罪や説明はもはや“炎上処理”ではなく、制作と出演者の誠意を示す機会です。やす子さんの例で言えば、表面上の謝罪だけでなく、番組後にやす子さん自身が自らの感想を語るようなフォローがあれば、受け止め方も変わったかもしれません。

👥 他タレントへの影響:ドッキリの“副作用”

出典 twitter.com

ドッキリ演出によって最も影響を受けるのは、ターゲット本人です。その影響は長期的に及ぶ可能性もあります。

■ キャラクター崩壊のリスク

これまで“優しい芸人”として好感を集めていたタレントが、怒りやイライラを露わにする場面を晒されると、「あの人こんな人だったんだ…」というイメージの崩壊につながりかねません。

■ 精神的疲弊と人間関係のひずみ

繰り返しターゲットにされることで、出演者が番組制作やスタッフに対して不信感を抱くケースも。信頼関係の破綻は、テレビ業界における協力関係の維持を難しくします。

■ 炎上・SNSでの拡散に備える意識

タレント本人も、現代では「いかに燃えずに出演をこなすか」が問われています。SNS時代では1シーンでイメージが決まり、本人が事後にコメントを出さざるを得ない場面も少なくありません。

✅ 今後の制作側に求められる対応とは?

番組制作者がこのような事例から学ぶべきことは多くあります。

- 企画段階でのリスク評価と複数案の用意

- 想定外の反応に備えた柔軟な構成が不可欠

- タレント本人の同意と限界線の確認

- どこまでが“ネタ”で、どこからが“侮辱”になるのかを事前に明確にする

- 倫理観とエンタメのバランス設計

- 笑いが成立する一方で、出演者と視聴者双方に尊重される内容であるべき

- 事後フォローの誠実さと継続的ケア

- 出演者のメンタル面への配慮も、今後は“演出の一部”として不可欠

🔚 まとめ:笑いと信頼のバランスをどう取るかが未来のカギ

やす子さんへのドッキリ企画は、従来の“驚かせて笑わせる”という単純な構造では済まされない時代背景の中にあります。タレントのパブリックイメージ、視聴者の倫理観、SNSによる即時反応といった複雑な要素が絡み合う中で、バラエティ制作はこれまで以上に慎重かつ柔軟な視点を必要としています。

「笑い」と「信頼」の両立。それは今後のテレビに課せられた最大の課題であり、新時代のバラエティが生き残るための試金石となるでしょう。

コメント